フリーワード検索

カテゴリー

災害リスクと物件選び:ハザードマップから見る住まいの安心

2025.10.02

.png)

地震が多く、近年では水害も頻発しています。災害の多い日本では、物件選びをする際は通勤や通学、生活をする上での利便性だけでなく災害リスクも考慮する必要があるでしょう。今回のコラムでは、災害リスクと物件選びをテーマに、ハザードマップをはじめとした、安心に暮らすために知っておきたい情報を紹介します。

賃貸でも確認したいハザードマップと避難場所

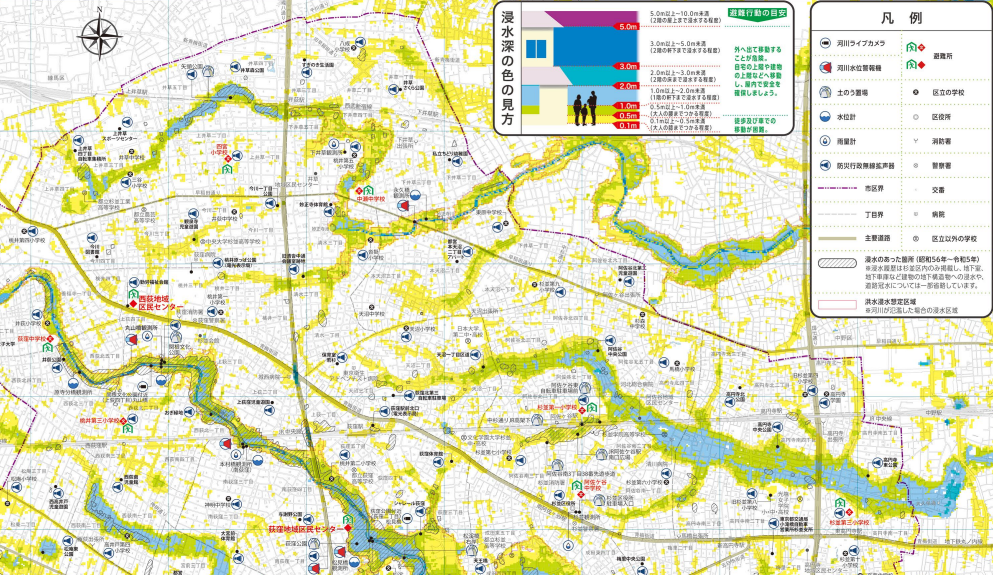

ハザードマップとは、自然災害による被害の軽減や防災対策も目的として、被災想定区域や避難場所などの防災関係施設の位置などを表示した地図のことで、防災マップと呼ばれることもあります。災害が起きたときの避難行動に必要な情報に特化してまとめたものをハザードマップと区別して防災マップと呼ぶこともあります。

ハザードマップは主に各自治体が作成し、公開されています。ハザードマップにおける自然災害とは、洪水や火山噴火、地震、高潮、津波、土砂災害などが含まれ、それらの被害想定や災害時の避難場所を地図上で重ねて表示できるタイプのものが一般的です。

賃貸物件の所有者であるのは物件オーナーであるため、災害で物件に被害があっても基本的には入居者に金銭的負担はありません。しかし、入居者の家財については入居者自身が加入する火災保険などで対応するのが一般的です。災害に備えて加入する保険には、適用条件があります。そのため、大雨で床上浸水が起きて自身の所有する家電製品が壊れたとしても、必ずしも保険で損害が補償されるとは限りません。災害の多い日本においては、家財を守るためだけでなく自分や家族の命を守るためにも、災害を想定した物件探しをする意義は十分にあるといえます。

災害時には、事故や混戦などを理由に携帯電話の電波が通じない状況になる可能性もあります。いざというときにどこに避難すべきかを知っておく必要があるでしょう。

高台 vs 低地:賃料の差とリスクのバランス

一般的に災害リスクの低い高台と、津波や洪水の被害に遭いやすい低地を比べると、高台は高級な住宅街が形成されているケースが多く、土地代が高くなるため物件賃料も高い傾向にあります。

しかし、低地は土地が広く、市街地に近かったり交通の便が良かったりする傾向があるため、低地だからといって必ずしも賃料が低いエリアばかりでもないのが現状です。物件探しにおいては、災害リスクと日常生活、コストを並行して考える必要があります。ハザードマップを確認し、土地の危険性などを考慮した上で納得のできる物件探しをすることが重要です。

ハザードマップの確認方法

ハザードマップは、Web上で確認できます。また、各自治体で冊子にして配布しているケースもあります。

自身が住んでいる地域、これから住もうとしている地域のハザードマップは「〇〇市 ハザードマップ」などと検索すると自治体が公開しているハザードマップを探せます。ただし、ハザードマップの形式は作成する自治体によって微妙に異なるので、場合によっては少し分かりにくいことや、災害ごとに分かれていて一覧性が低い場合があります。また、作成中などを理由にWeb上では公開されていないものもあります。

Web上で閲覧できるハザードマップには、国土地理院が公開している「重ねるハザードマップ」と、それぞれの自治体が公開しているハザードマップへのリンクがまとめられた「わがまちハザードマップ」の2種類があります。重ねるハザードマップでは、住所検索から該当地域の災害リスク、また、洪水と津波のリスクなどの複数の災害リスクを地図上で重ねて表示できます。スマートフォンでもスムーズに表示できるので、基本的には重ねるハザードマップを利用するとよいでしょう。

(2).png)